宏基因組診斷的罕見福氏耐格里阿米巴腦膜腦炎病例報告

福氏耐格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri),也被稱為“食腦蟲”,是一種自由生活的嗜熱阿米巴原蟲,存在于自然水體(如湖泊、河流、溫泉)和人工環境(如消毒不充分的泳池、供水系統)。它可通過鼻黏膜侵入中樞神經系統(CNS),沿嗅神經穿過篩板遷移至顱腔,導致原發性阿米巴性腦膜腦炎(PAM)。PAM特征包括急性發作(如高熱、頭痛、嘔吐、意識障礙)、進展迅速(通常在癥狀出現后數日內死亡)、病死率高(大于95%),多見于兒童和青少年。其早期癥狀與其他CNS感染(如病毒性或結核性腦膜炎)高度重疊,且常規方法(如腦脊液培養)無法檢測該阿米巴原蟲,常導致識別延遲和治療效果不佳。

近日,江蘇省血吸蟲病防治研究所聯合河南省疾病預防控制中心及河南省兒童醫院在《Infectious Diseases of Poverty》期刊上發表病例報告《Rare Naegleria fowleri meningoencephalitis diagnosed via combined molecular biology and metagenomic sequencing techniques: a case report》。

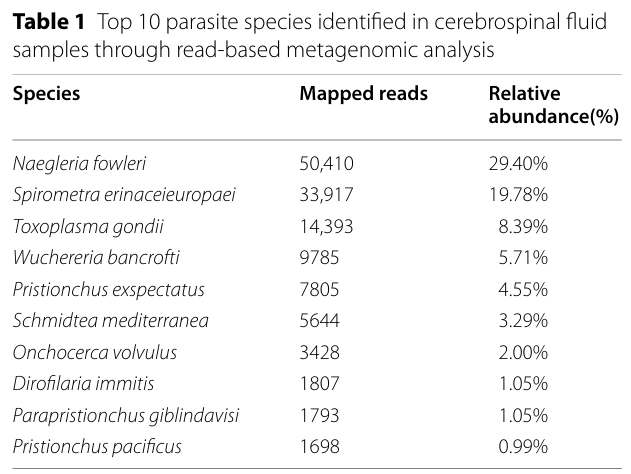

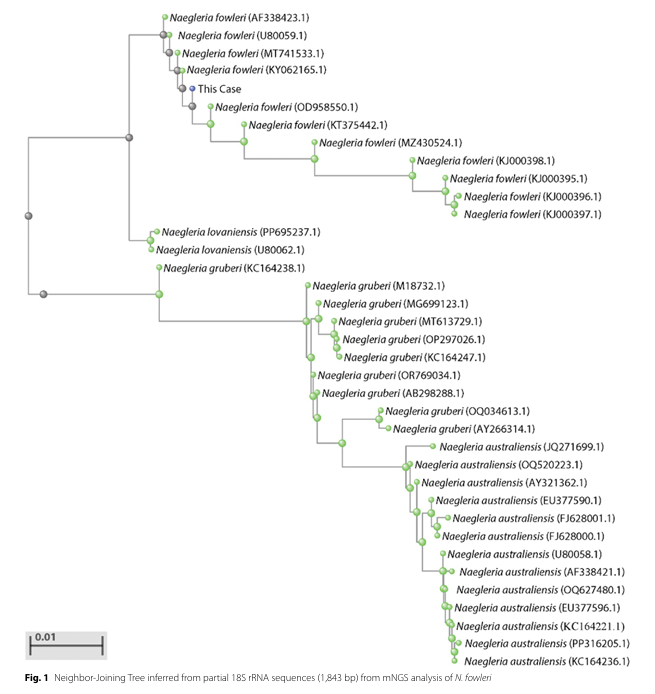

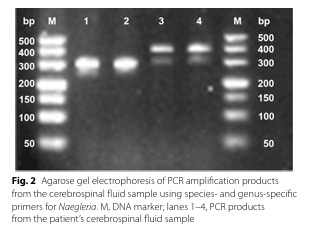

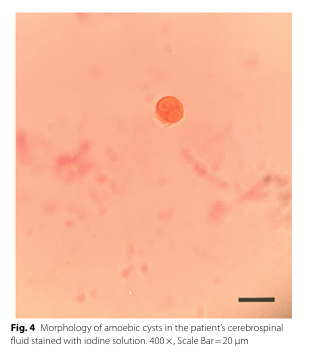

該研究詳細報道了2024年12月河南省確診的一例6歲兒童PAM病例的診療全過程,患兒發病前曾在當地公共浴室洗浴,臨床表現包括高熱、劇烈頭痛、意識障礙等。該研究在傳統病原檢測手段基礎上,聯合采用宏基因組測序(mNGS)、靶向PCR擴增及形態學鏡檢等多種技術手段,最終明確感染源為福氏耐格里阿米巴原蟲。寄生蟲基因組鑒定平臺(PGIP)分析宏基因組測序數據顯示: 50,410條讀序匹配福氏耐格里阿米巴,占寄生蟲源讀序的29.40%,為優勢病原體;ITS區靶向PCR擴增條帶驗證顯示擴增產物與理論條帶大小一致,結合碘液染色涂片下發現的典型包囊形態,最終確診為福氏耐格里阿米巴原蟲感染導致的PAM。

表1 PGIP在腦脊液樣本中鑒定出的前10種寄生蟲

圖1 根據宏基因組二代測序(mNGS)分析所得到的福氏耐格里阿米巴18S rRNA序列(1,843 bp)構建的鄰接樹

圖2 福氏耐格里阿米巴屬/種特異性引物對患者腦脊液樣本進行PCR擴增后的瓊脂糖凝膠電泳結果

圖3患者腦脊液碘溶液染色中阿米巴囊腫的形態。400×,比例尺=20μm

本研究首次在國內應用江蘇省血吸蟲病防治研究所自主研發的寄生蟲基因組鑒定平臺,實現了對福氏耐格里阿米巴原蟲的宏基因組高通量檢測,展示了宏基因組技術在罕見寄生蟲病早期識別中的巨大潛力,為今后新發再發寄生蟲病診斷、防控、暴發預警等提供了關鍵技術支撐。

河南省兒童醫院兒科重癥監護室蘇軍主任醫師、江蘇省血吸蟲病防治研究所劉耀寶副研究員、河南省疾病預防控制中心鄧艷主任醫師為本文共同通訊作者;河南省疾病預防控制中心寇元靜、江蘇省血吸蟲病防治研究所張嘉堯為本文共同第一作者。原文鏈接:https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-025-01347-z

最近新聞

-

2025.09.03

-

2025.09.03

-

2025.09.01

-

2025.09.01

-

2025.08.18

-

2025.07.22

-

2025.07.17

-

2025.06.12

-

2025.06.09

-

2025.05.12